- 自衛隊唯一の「対特殊武器」教育・研究機関を研修

2025年5月16日 13:30~17:00

対特殊武器とは、特殊武器の総称である「CBRN」(化学(Chemical)、生物(Biological)、放射性物質(Radiological)、核(Nuclear))環境下でも、作戦が遂行できるようにすることを意味します。大宮駐屯地(埼玉県大宮市)に所在する陸上自衛隊化学学校は、自衛隊唯一の「対特殊武器」の教育・研究機関です。

このたび化学学校の協力を得て、会長以下12名は、5月16日(金)に化学学校を研修することができました。

研修は、会長以下代表者による学校長表敬の後に、駐屯地広報班長の佐々木様によるブリーフィングと主要装備品や駐屯地史料館の見学でした。 ブリーフィングでは、「化学学校の教育や調査研究の概要」「CBRN関係機関との連携」「化学科職種としての防衛協力や国際交流への取組み」「地方自治との連携」などについて説明がありました。

特に化学科職種の隊員は陸上自衛隊のごく少数で、日陰的存在でしたが、地道な教育訓練と研究開発を積み重ねてきたことにより、「地下鉄サリン事件」においても淡々と任務を遂行できたことや、昨年は国際機関である化学兵器禁止機関(OPCW)の指定ラボに認証されたとの話が印象的でした。※指定ラボ:現在25カ国、30機関が認証を受けており、日本では化学学校のみ

装備品の見学では「NBC偵察車」、「除染車」「個人用防護装備」などを見学し、その特性や能力等の説明を受けました。「個人防護装備」では、実際に装着することもでき貴重な体験ができました。最後に史料館では、各国や歴代の化学防護装備品や特殊武器戦の歴史などを見学しました。

今回の研修は、本学会の会員で「地下鉄サリン事件」で地下鉄の除染活動の隊長として活躍した元陸上自衛官の中村氏のご尽力により実現したものであることを申し添えます。

駐屯地史料館前にて

- 最先端の介護福祉現場での研修と認知症アプリの取り組みについて

2024年11月16日 14:00~16:30

[主催]日本市民安全学会、ベイエリア連携の会江戸川区の(株)ウメザワにお邪魔し、代表取締役社長の梅澤宗一郎氏から、地域に寄り添った介護の最前線のお話を伺いました。

9年かけて作り上げた認知症の方やそのご家族を地域で支えるSDGsアプリのeito(エイト)は、人と地域をSDGsでつなぐ機能が満載で、裾野が広い素晴らしいアプリです。

また、市場で処分されてしまう野菜を利用者さまと一緒に袋詰めして、フードロスの取り組みに参加しています。売り上げを施設で活用しているとのことでした。これからは高齢者だけではなく、子どもにもひろげていくとのことでした。

- 新春円卓会議「脳とこころを守る」

2024年1月13日

[主催]日本市民安全学会「ハッカーから『脳とこころ』を守り抜く」~事例研究と予防安全のヒント(go back アプローチ)と題し、昨今の「騙し」の実態を正しく知り、「市民の安全と安心」について議論が行われました。

冒頭に、3名の方から事例研究報告をしていただきました。

1 廣末登氏(ノンフィクション作家、龍谷大学犯罪学研究センター研究員)から「若者対象の闇バイト・闇サイトについて」と題し、反社会的集団の現状や、そこに加入する若者の傾向などについてご講演いただきました。

2 堀内裕子氏(シニアライフデザイン代表)から「正常老化と振り込め詐欺」と題して、 高齢者社会と特殊詐欺の現状についてご講演いただき、騙されないための予防策などについて解説していただきました。

3 齋藤雅弘氏(弁護士)から「ネット社会の消費者問題と市民安全」と題し、ネット社会における消費者トラブルの現状、取引への誘引方法などをご講演いただき、それらに対する法的規制についてと、ネット社会での問題点などについて解説していただきました。

その後、少人数のグループに分かれて、闇サイト・高齢者の特殊詐欺・消費者問題等ついての討論が行われました。

最後に、加藤弘次氏(私の履歴書研究会)から、日本経済新聞「私の履歴書」の登場人物の生き様の中に、「『脳とこころ』の健康を守り抜くヒントがあると指摘されました。

終了後に、講師の皆様と参加者交えて。新年賀詞交歓会が行われ、騙されないための知見が共有されました。

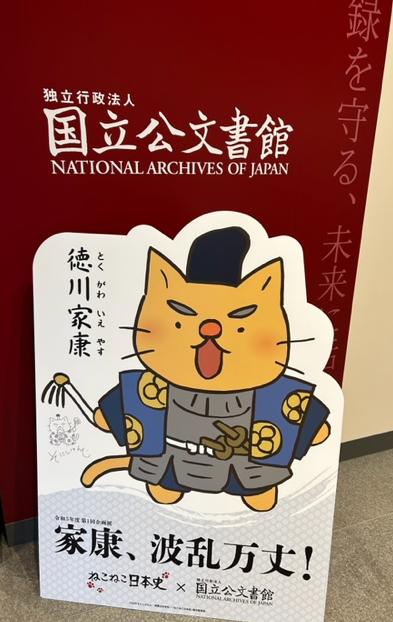

- 国立公文書館 企画展「家康、 波乱万丈!」見学会

2023年6月6日(火)14:30~16:30

独立行政法人国立公文書館館長 鎌田薫様(前、早稲田大学総長)はじめ同館首席研究官の福井仁史氏やスタッフの皆様から、公文書館としての役割と今後の計画などについてお話を伺いました。また、諸外国の公文書館との違い、日本史における公文書の歩みなどのお話をお伺いした後、いま話題の「家康 波乱万丈!」展の貴重な歴史資料や展示品のご案内を頂き、家康の実像についての多くの学びがありました。

参加者は、石附会長を含めた学会メンバーや、佐藤謙様(公益財団法人 中曽根康弘世界平和研究所 顧問)と私の履歴書研究会メンバーなど、計10名で、公文書館のみなさまの予定を大幅に超えての心こもった手厚い歓迎に、3年ぶりのリアルでの安全文化研修の意義と喜びを噛み締めたひと時でした。

- 対特殊武器衛生隊等研修会

2020年12月8日(火)

[主催]日本市民安全学会、ベイエリア連携の会

[内容]

令和二年度初頭より、国難である新型コロナウイルス感染症および市民生活への影響等についてオンラインでの研修会等を重ねて参りましたが、このたびリアル研修として、陸上自衛隊の感染症対策の専門部隊である「対特殊武器衛生隊」と、医学情報資料館である「彰古館」研修を実施しました。・対特殊武器衛生隊 第1科長 山口貴史氏

対特殊武器衛生隊の概要と新型コロナウイルス対応における活動の概要、家族支援について、以下の趣旨の説明がありました。

対特殊武器衛生隊は、生物剤攻撃に対応する陸上自衛隊で唯一の専門部隊で、使用された生物剤の同定(種類や型を特定すること)や感染患者の応急治療を行います。隊は、医師・看護師を含む約90名で、生物剤対処用衛生検査ユニットや陰圧病室ユニットなどを装備しています。

新型コロナウイルス対応では、延べ125日間の災害派遣で、ダイヤモンドプリンセス号や成田・羽田空港等において検疫支援や健康管理支援などを行いました。派遣隊員の家族への支援については、長期の派遣による家族の負担や報道の影響、家族への風評などへの対策や共働き世帯を支えるための子育て支援など、きめ細やかな対応をしました。

・対特殊武器衛生隊長 101治療隊長 阿部信次郎氏

ダイヤモンドプリンセス号に派遣された阿部隊長から、派遣前に準備したこと、現場での活動や苦労したことなどについて、以下の内容を伺いました。

現場の活動では、PCR検査のための検体採取を実施しましたが、朝晩2回の情報共有会議を実施し関係者間の連携を図るとともに、感染予防のため、ヘアキャップ、フェイスシールド、N95マスク、防護衣や医療用ゴム手袋を装着し、これらの装備に触れる前後には手指のアルコール消毒を実施しました。

また、体力維持を考慮したシフト勤務、使用物品の個別化、全員の個室化、毎日2回の体温測定、感染者との動線分離などを行いました。この結果、派遣隊員から1名の感染者も出すことなく任務を完遂しました。

・防護衣等の着脱体験

対特殊武器衛生隊の隊員の皆さまの説明の後に、研修者全員で、防護衣の着脱を実体験しました。隊員から感染しないためのコツを教えていただきながらの体験で、日常生活でも活用できるところがあると思いました。

・「彰古館」研修

幕末から明治初期頃の医療器具や症例の記録絵など数多くの大変貴重な医学情報資料があり、広報援護室の鈴木英治氏から各時代の医療についての丁寧な解説を伺いました。特に、明治初期に洋画家の五姓田芳柳が書き残した神風連暴動時刀傷図は、「我が国の戦いでお互いを切り合うような刀傷はこれが最後になる」と記され、貴重な資料には刀傷が緻密な水彩画で描かれていました。また、日清戦争終結後に完成した世界最大級の広島の検疫所が、コレラの感染対策で大きな役割を果たしたことや、日清戦争での戦傷の初期の形成外科手術の記録、その他江戸末期から明治にかけての医療器具の数々など、約1時間の研修では足りないほど多くの貴重な資料が展示されていて、参加者からはまた来たいとの声も聞かれました。

- 教育現場から考えるコロナ危機と新しい日常(ニューノーマル)

2020年9月19日(土)

[主催]日本市民安全学会

[内容]

新型コロナウイルスが拡がる中で、教育現場における感染対策やその問題点や課題などについて、情報交換、意見交換を行いました。まず、東海大学医学部の渡辺良久氏から最近の新型コロナ情勢について基調報告を頂いた後に、学校教育、社会教育の関係者からの現場報告が行われました。その後、3つのグループに分かれてのワークショップを行いました。1.現場報告

神奈川大学の鈴木英夫氏から、教育課程についての説明をいただきました。中央教育審議会の答申をもとに文部科学省が作成し、各学校がアレンジを行って学校教育を行っているとのことです。学校生活は、大きく分けて4つの要素(教科学習、道徳、総合的な学習の時間、特別活動:生徒会や学校行事など)と、部活動などの課外活動が加わって行われています。昨今のコロナ情勢により、オンラインでの教育課程が導入されていますが、できないものも出てきているという現状報告がありました。

京都産業大学の浦中千佳央氏からは、コロナ禍の中での大学の講義形態についてお話ししていただきました。キャンパスが閉鎖となり、オンライン講義へとシフトする中、学生は受講する環境の準備、教員は通常と異なる講義実施のための資料作成等の準備に追われたとのことです。ライブ配信による講義、映像を保存しておき学生自身のタイミングで受講するオンデマンド型など、試行錯誤しながらの講義となったとのことです。

三島市立北上小学校校長 露木知浩氏 三島市立北上小学校校長の露木知浩氏からは、休校要請が入ってからの大慌ての準備やその後の対応についてお話ししていただきました。3月2日(月)から春休みまで休校するように要請が入ったのは2月27日(木)の夕方で、翌日の金曜日しか児童に会うことが出来ない状態で準備をしなければならなくなり、さらに6年生に至っては、それで卒業となってしまうことになり、担任の先生は泣いていらっしゃったとのことでした。夏休みを12日に減らして、足りなくなった授業時間を確保したり、行事をやって心を育てる方針から修学旅行を計画したり、現場では非常に難しい対応を続けられたとのことでした。

浦安市役所危機管理監の河井繁樹氏からは、緊急事態宣言中および宣言解除後の浦安市の対応について説明していただきました。国や県の対策を補完する取り組みを進めてきたとのことでした。社会教育等については、市民大学や各種講座はすべて中止となりました。一部ではオンライン講座とし、動画の配信などが行われ、その一例として、Youtube配信中の「備える!浦安TV」を視聴しました。

浦安市役所危機管理監 河井繁樹氏 2.教育関係ワークショップ

三島市立北上小学校校長 露木知浩氏 現場報告を受けて、ZOOMのブレイクアウトセッション機能を使用し、参加者を3つのグループに分け、それぞれで議論をしていただきました。その後、全体会議に戻り、それぞれのセッションにおける論点を発表していただきました。

第1セッションは、大阪教育大学の後藤健介先生を中心に議論が行われ、若手の育成をどのように行っていくか、またマスクと手指消毒の重要性を伝えることが重要ではないかとのお話しがなされたとのことでした。第2セッションは、立正大学の原田豊先生を中心に、オンライン講義をやらざるを得ない状況になり、ICTにおける大きな進展が見られたこと、また、大教室では発言できなかった学生がオンラインによって発言してくれるようになったなどの、プラス面について議論されたとのことでした。

第3セッションでは、秋田看護大学の山田典子先生を中心に、現場の声を聞くことの重要性、オンライン講義での学生に関心を持ってもらうことの工夫、新型コロナに対して正しく恐れることの重要性について議論がなされたとのことでした。

新型コロナウイルスの蔓延により、教育現場は大混乱となり、その対応で大変なご苦労をされている様子を会員間で共有できた研修会でした。今後も、コロナ対策で試行錯誤が続くことが考えられます。日本市民安全学会では、様々な角度から教育現場の問題を考えていきたいと思います。

- 日本市民安全学会/西日本研修会

2020年7月18日(土)

[主催]日本市民安全学会

災害派遣等の自衛隊の活動について

自衛隊大阪地方協力本部長 陸将補 富崎隆志氏近年の自然災害現場での自衛隊の活躍は、国民から高い評価と信頼を得ています。自衛隊の災害派遣等について、自衛隊大阪地方協力本部長、富崎隆志陸将補からご講演を頂くことができました。

災害派遣の出動は、都道府県知事等から、その地域を担任する陸上自衛隊の駐屯地司令等への災害派遣要請に基づいて行われます。そのため、日頃からの首長との連携が重要となっているようです。また、自衛隊の活動は、産業廃棄物除去や、トンコレラの対応、南海トラフ地震や首都直下地震などへの迅速な対応等々、誠に多岐に渡っています。全国部隊を集中しなければ、こうした大規模自然災害に対応することはできません。派遣計画を策定し、訓練を実施していることなど、自衛隊が取り組んでいる現状についてスライドや動画などにより、わかりやすく説明して頂きました。災害現場での活動、現場隊員の被災者に寄り添った姿勢等が国民の高い評価につながっていると思いました。

一方、地方協力本部は自衛官の募集業務を行っていますが、少子化や高学歴化などにより、募集環境は厳しく、初任給等の引き上げ、採用年齢の引き上げなどにより人材確保に努めているとのことでした。自衛官には多様な職域があり、その人の個性や能力に応じて活躍の場があるので、身近な人に関心のある人がいたら、近くの地方協力本部まで連絡頂きたいと締めくくられました。

看護の基本とソ-シャルディスタンス

「災害・テロ・戦争の後にニーズの高まる看護」

日本赤十字秋田看護大学 看護学部教授 山田典子氏看護の基本は、”慈しみの心を持って見守ること”であり、また患者さんとのコミュニケーションを取る上で、話しやすい環境を作るために、さまざまな配慮をしているとのことです。今回は、コロナ禍における患者さんやご家族との心の通わせ方、さらに、外傷を伴う患者に対応する場合などの、法医学の観点からの看護のあり方についてご講演いただきました。コロナ禍において、スタンダードプリコーション(標準予防策)は重要なことではありますが、患者さんに不安を与えるようなことのないように、マスクやゴーグルや防護服といった装備品の意味についてしっかりと説明することも大切です。また、不安を持つ患者さんとのコミュニケーションを取る際に、「患者さん」ではなく名前で呼びかけたり、孤独感を和らげるために適度なタッチ(身体に触れる)を活用したり、話をする場合には、ゆっくりと聞いてあげるなどの工夫をするとのことです。

フォレンジック看護は、法医学の専門的知識を看護学に応用したもので、暴力や虐待を受けた患者に対応するため発展してきました。最近では法医学の観点が必要な患者さんも増えてきており、フォレンジック看護はすべての看護師に学んでほしい領域とのことです。また、災害などの後にも、フォレンジック看護師は重要であり、患者の身体に残る証拠を保存しつつ、いち早くケアに引き継ぐことが求められるとのことです。

最後に、昨今の新型コロナ情勢がもたらした健康課題として依存症についてお話ししていただきました。感染症の抑え込みはできたものの、社会経済活動と家族関係の課題として依存症の増加が予測されるとのことです。不安や不眠やうつなどとアルコール依存は関連があり、身体不調を軽視することなく、早期対応および介入は大切なようです。 - 第2期スタート記念オンライン講演会

2020年6月13日

[主催]日本市民安全学会

20年後も安全な地域生活を可能にするスマートセーフコミュニティ

東京工業大学教授 西田佳史氏近年、様々な社会問題が顕在化する中で、これからの地域社会の方向性についてお話ししていただきました。少子高齢化が進み、単身世帯の割合も増えています。また、高齢者による消費者相談件数も増加しており、特に架空請求詐欺に関する相談は多いようです。さらに、製品事故によって高齢者の事故が増えています。脚立から落ちて怪我をしたり、石油ストーブに灯油ではなくガソリンを入れて事故に遭ったりすることも散見されます。一方、支える側の行政のパワーも脆弱化しており、特に消費者行政の職員の減少が顕著になっています。

このように、消費者が孤立し、消費者行政が弱体化する中で、いかに有効な情報を届けたい人(高齢者など)に届けていくかが大切となってきます。その中で、スマートセーフコミュニティというアプローチの方法が有効と考えられます。ハード中心のスマートシティが進展する一方で、ソフト中心のセーフコミュニティも一部ですが盛んに行われています。これらはエビデンスに基づいた検証を行うという意味で、非常に相性がいいのではないかと考えています。例として、母子手帳の電子化などを行っている、会津若松市の“会津若松プラス”を解説していただきました。

さらに、消費者に情報を届けることの大切さの例として、折りたたみベビーカーの指はさみ事故を起こさない機構の開発や対策済み製品への交換の推奨、消費生活センターのPIO-NETデータを用いた消費者事故の分析なども説明していただきました。スマートシティとセーフコミュニティの融合によって、行政と消費者をつなぐ有効な手段となりえると考えられます。

本講演でも出てきましたが、ノーベル平和賞を受賞したガルトゥングによれば、病気の不在を健康というが、病気そのものを扱う能力を持つことが健康へのアプローチであるとしています。私達も、「安全=危険の不在」ではなく、危険を扱う能力を持つことこそ、日本市民安全学会の方向性と言えるのではないでしょうか。

- オンライン模擬総会

[主催]日本市民安全学会

2020年5月23日

新型コロナウイルスの感染防止のため、日本市民安全学会2019年度総会が開催できず、今回はオンラインによる模擬総会が行われました。正式な総会は11月に予定されていますが、それまでの間の学会運営のため、決定しなければならない事項について協議がなされました。冒頭、石附弘会長から、「第2期スタートと今後の方向性」と題して説明がありました。日本市民安全学会ならではの特長を生かし、インターネット時代を見据えた学会運営に再構築するため、会則改正や人事刷新について説明していただきました。主な変更点は、総務局の新設、副会長を細分化して8名とすることなどが示されました。その後、総会記念行事「コロナ情勢と市民安全を考える」が開催されました。

1. 基調講演:コロナ情勢に思う(京都産業大学名誉教授 藤岡一郎氏

日本市民安全学会の第2期のスタートに当たり、これまでの”市民安全”から、”世界市民”もしくは”宇宙市民”としてのグローバルな視点を持つことが大切ではないかと思われます。過去にペストが流行した時代がありましたが、今回のコロナ禍では人間そのもののあり方、資本主義のあり方を考える時といえます。第2期のスタートとして、まずはベースラインをどのように設定するかを再認識する必要があるのではないでしょうか。モノからコトへの変革をすすめる上でも、学会員のみなさんと、安全、安心、安楽を考えていければと思います。

2. ワークショップ:コロナ情勢と市民安全

2-1. 公衆衛生危機としてのコロナ情勢(東海大学医学部公衆衛生学客員教授 渡辺良久氏)

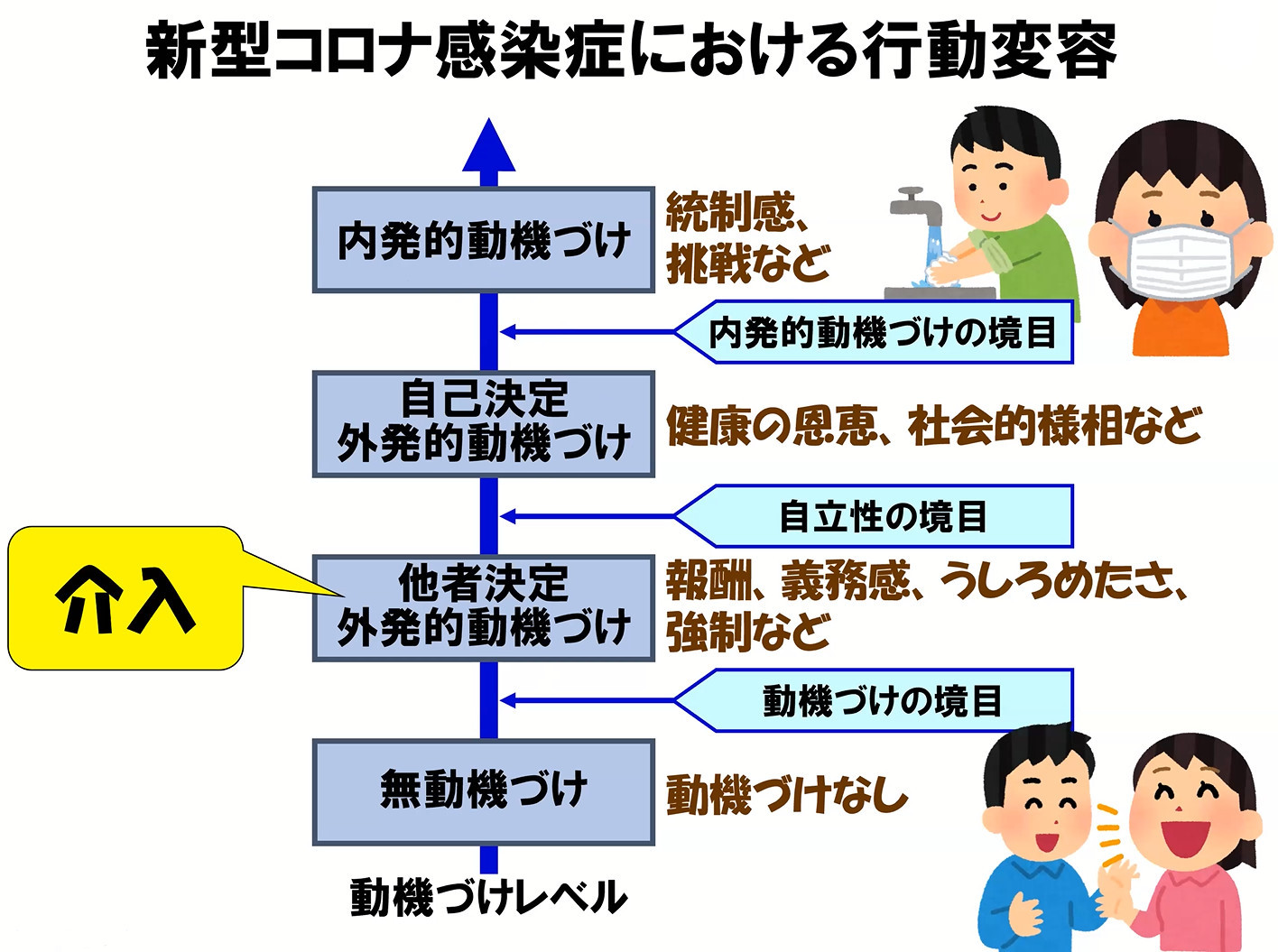

コロナウイルスは近くの人との接触および飛沫により多くの場合は感染すると言われています。しかし、米CDCの発表によると、同じ室内ではあるものの離れていても感染した事例というのが示されています。エアコンの気流に乗ってウイルスが飛散してしまうことがあります。空気感染とまでは行かないまでも、飛沫が拡散することで広い空間でも感染する可能性が示されています。コロナウイルスは中国から世界に拡大していますが、現状では型が変異した欧州型や米国型が広まっています。さらに、南米型が拡大する可能性があります。コロナ禍での行動変容として、給付金等による介入による外発的動機づけで収束させようとしてきましたが、これからは自ら進んで生活様式を変え、習慣的な対応を行うことが重要と思われます。

2-2. コロナ情勢と教育~こどもの安全~(大阪教育大学教授 藤田大輔氏)

コロナ禍における学校での対応についてお話ししていただきました。緊急事態下における家庭学習において、大学ではオンライン授業を行っているところが多いものの、小学校や中学校、高校では、教科書や紙の教材を用いたり、テレビ放送の教材を用いたりするなどの手法がほとんどのようです。大学のような双方向のオンライン授業を行っているところは少ないとのことです。また、子どもたちのコンピュータの活用について、OECDが調査したものによると、コンピュータを使って宿題をすることは、OECDの平均22%に比べ、日本はわずか3%となっており、家庭学習での活用では世界水準から遅れを取っています。今後、社会が変化する中で、また緊急事態等が発生した場合でも対応可能な、新しい学び方を考えていくことが求められています。

2-3. コロナ情勢と地域コミュニティ活動(大阪府防犯協会連合会長 池崎守氏)

コロナ禍における地域活動についてお話ししていただきました。大きな行事については1年間中止することを決定したそうです。しかしながら、万が一の避難所開設の方法や、さまざまな情報の共有方法について若い世代を中心に検討を勧めているそうです。緊急事態下において、子どもたちの行動についての苦情も出ていますが、学校と地域、人と人が話し合いを持って問題を解決しており、双方の連携が大切と考えています。

2-4. コロナ情勢と自治会活動(北須磨団地自治会長 西内勝太郎氏)

北須磨団地の自治会館は閉館して、感染拡大防止に努めています。一方で、自治会や婦人会の会合やパトロールは継続しており、新聞発行を行い住民に向けた広報活動は行っています。三密を避けつつ、朝の散歩などではマスクをせずに深呼吸することの大切さも伝えています。また、日常の生活における、うがいや手洗いの励行についても、新しい生活様式を行いつつ継続するよう住民に伝えています。現在、夏のふるさと祭りを開催するか否かを検討しているところです。

会則改正や新しい人事が示され、学会の第2期スタートが良い形でできました。また、コロナ情勢を乗り切るための知恵が各界から集結し、日本市民安全学会らしいオンライン模擬総会となりました。

- 日本市民安全学会初のオンライン研修会

[主催]日本市民安全学会/Web西日本研修会

2020年5月16日

日本市民安全学会初のオンライン研修会

新型コロナウイルスの感染防止のため、緊急事態宣言が全国に発せられて一ヶ月が経過し、学会の活動も自粛が続いています。

今回は、オンラインという特性を活かし、西日本地区の会員等にご参加いただき、最新のコロナ情勢を学ぶ機会となりました。(参加者27名)

感染症対策~新型コロナウイルスの本当の姿

東海大学医学部 基盤診療学系 衛生学・公衆衛生学客員准教授 渡辺良久氏【要旨】中国に端を発した新型コロナウイルスは、欧米で急拡大し、大勢の感染者および死者を出しています。日本国内では、3月中旬に第一波として「武漢型」がピークとなりました。その後、「ヨーロッパ型」が流行し、日本でも緊急事態宣言が発せられましたが、1週間くらい発するのが遅かったと言えます。全国に発せられたのは、すでにピークに到達してしまっていました。

武漢型は、子供や若い人は罹りにくいとされていましたが、ヨーロッパ型は子供も重症化する状況となっています。今後は、対応が遅れている南米地域で猛威を奮っている「南米型」が来る可能性があります。また、現在開発が進められているワクチンは、ヨーロッパ型をベースに開発されているため、南米型には効果が薄い可能性もあります。

新型コロナウイルスの流行タイプは、今年のみで収束するのか、2~3年で徐々に収束するのか、インフルエンザのように毎年来てタイプが毎年変化するのか、いまだわかっていません。

また、これまで国内では、男性感染者が多数を占めていましたが、4月後半から女性感染者が増えてきています。病院の看護師や介護施設の職員・入所者に広まっているのではないかと考えられます。 - 感染症対策について

[主催]日本市民安全学会

2020年2月15日

有楽町国際ビル8F・日本倶楽部感染症対策について

東海大学 医学部 基盤診療学系 衛生学・公衆衛生学 客員准教授 渡辺良久氏

コロナウイルスが社会問題となっている状況において、「感染症対策」という正にホットなテーマでご講演頂きました。

日本が島国のため古来から感染症は海外から持ち込まれた話、感染症の分類、発見地域名を使うことが自粛されつつあるお話、隔離政策や差別などの教訓から現行法が国際法と呼応しながら整備されてきた歴史、SARS・MERS・コロナウイルスの特徴、最新の新型肺炎(COVID-19)の患者数増大状況に対する統計分析、ワクチンのお話、10日間で建設された中国の野戦病院型「火神山医院」「雷神山医院」、マスクの本当の意味、うがいの効能のタブー、自らの免疫力を高めること等を、先生の国際的なご活躍の歴史ご経験を踏まえて非常にわかりやすくお話しいただきました。

また、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」についての解説も、時宜にかなった有益なお話でした。新型肺炎コロナウイルス問題の先行きに関し、不安感の増大に対して、参加者全員が感染症に対する正しい知識を得られた素晴らしい研修会でした。

- “食べる・動く・生きる支援”でよりよい生活とより豊かな人生を!

2019年12月7日

[主催]日本市民安全学会

[場所]有楽町国際ビル8F・日本倶楽部[内容]

“食べる・動く・生きる支援”で

よりよい生活とより豊かな人生を!

~「浦安モデル」として

新しい病院の価値を共に創って発信!~タムス浦安病院リハビリテーション部長 竹内正人氏

社会が高齢化する中、入院患者は増えています。世の中に急性期の対応を行う病院は多々ありますが、今回お話ししていただいたタムス浦安病院は、急性期後の回復期をターゲットに、リハとケアを中心にした運営をされています。回復期のリハとケアの重要性についてお話ししていただきました。

タムス浦安病院は、入院される患者の状況に応じて3つの病棟があります。

一つ目は回復期リハビリテーション病棟で、急性期後の社会への復帰を目指す集中的なリハビリが必要な患者向けのものです。

タムス浦安病院リハビリテーション部長 竹内正人氏 一つ目は回復期リハビリテーション病棟で、急性期後の社会への復帰を目指す集中的なリハビリが必要な患者向けのものです。

二つ目は地域包括ケア病棟で、症状が安定していて在宅や介護施設での生活に向けた患者向けのもの、

三つ目は緩和ケア病棟で、末期のガンなどを含めた身体的・心理的な緩和治療が必要な患者向けのものです。

また、千葉大学病院との連携によって、ロボットリハや高次機能障害のリハといった高度なリハビリを取り入れ、回復を早くする試みも行われています。さらに、身体維持の観点から、「水(1日900cc以上の水分摂取)・食事・排泄・運動」の4点セットをとても大切にしており、特に年を取るほど肉(タンパク質)を摂取することは重要であると説明されていました。

続いて、患者の事例紹介をしていただきました。食べることの支援や体を動かす支援、生きがいを与える支援などを行ったことによって、体調が回復していった89歳の女性の例や、薬の量を減らしたり過干渉をやめ、自ら行動するように変えたりすることによって元気になった70歳の女性の例などを解説していただきました。

今回のお話しをお伺いして、回復期ケアから緩和ケアまでを専門に行う病院は、今後ますます大切な存在となると確信しました。また、竹内先生の「ボケ防止には3つ以上の趣味を持ちなさい」との言葉が胸に響きました。

- 安全保障と先端技術

2019年11月16日

[主催]日本市民安全学会

[場所]有楽町国際ビル8F・日本倶楽部[内容]安全保障と先端技術

元防衛装備庁長官 渡辺秀明氏

かつて、防衛装備品の取得は陸海空の各自衛隊や装備施設本部及び技術研究本部といったところで別々の方針の下で非効率に行われていました。装備取得部門と研究開発部門を統合して、2015年に発足した防衛装備庁にその業務は集約され、渡辺氏はその初代長官となりました。今回、米中のハイテク競争が日本の先端技術の発展にどのような影響を与えるのか、また、その結果、我が国の経済及び防衛はどのように変わって行くのか等についてお話ししていただきました。

元防衛装備庁長官 渡辺秀明氏 ※詳細については機微な内容を含むため割愛します。

- 最先端の認知症の取り組みについて

2019年9月7日

[主催]日本市民安全学会、ベイエリア連携協議会

[場所]舞浜倶楽部・新浦安フォーラム(浦安市)[テーマ]最先端の認知症の取り組みについて

~大切な人に受けてほしいケアのかたち~1.特別講演

舞浜倶楽部へようこそ!

舞浜倶楽部代表取締役社長 グスタフ・ストランデル氏

スウェーデンのご出身とのことですが、日本人以上に流暢な日本語でお話ししていただきました。舞浜倶楽部で母国の高齢者介護の考え方や手法を取り入れた介護施設を運営されています。福祉先進国スウェーデンの理念を取り入れ、その手法についてお話ししていただきました。単純にスウェーデンのケアの技術を持ち込むことではなく、日本の実情に合った方法で行っています。

居住者の8割が認知症で、特に認知症の方のQOLを守ることを大事にされています。例えば、ケアの手法においては、タクティールケアというスウェーデンで確立された方法を用い、不安や痛みを和らげる「触れる」ケアを行っていること、スウェーデンで生まれた、誰でも簡単に演奏できる“ブンネ楽器”を用いた音楽を通じて楽しい時間を過ごせる工夫をされていることなど、ただ単に「生きる支援」をするのではなく、食事や音楽や地域の交流などを通じて「楽しんでもらう支援」に心掛けた色々な取り組みを学ぶことができました。

舞浜倶楽部代表取締役社長 グスタフ・ストランデル氏

舞浜倶楽部統括施設長 北島学氏 2.講演

ケアの基本と実際

~認知症状態にある方へ言葉でつなげるケアのかたち~

舞浜倶楽部統括施設長 北島学氏高齢者のケアについてと、認知症の方のケアについてお話ししていただきました。まず、認知症とは何かについて説明していただきましたが、脳血管疾患によって日常生活に支障が生じるほどの記憶機能や認知機能が低下する状態のことをいい、これは介護保険法第5条に示されているとのことです。施設居住者に対しては、一方的なお世話ではなく、共感できる部分を考慮し、またタクティールケアをベースに視覚・聴覚・触覚を通じたケアを大切にされています。

3.講演

超高齢社会における社会安全の在り方

日本市民安全学会会長 石附弘氏この7月に刊行された「安全工学便覧(コロナ社)」に執筆された、「超高齢社会における安全社会の在り方」について紹介していただきました。身体の虚弱化に伴う問題として、よく被害者としての高齢者については議論されますが、加害者になるケースも昨今増えており社会問題となっています。また、いつまでも健常者でいられるためにも虚弱(フレイル)から要支援や要介護になる前に、健常なうちから高齢者のケアの専門家(リハビリの専門家や作業療法士など)の知見を学びこれを実践するなど「ケア」にかかわる社会的なネットワークづくりや地域での取組みが重要との提言がなされました。

超高齢社会における社会の在り方として、例えば、信号機のない横断歩道を渡ろうとする歩行者がいるにも拘らず一時停止しない車が約4割以上あると感じている人がいるとの調査もあり、高齢者が道路を横断しようとする際には、徐行や停止するなど「高齢者にフレンドリーな交通安全文化の創造」が求められているとの指摘がありました。

日本市民安全学会会長 石附弘氏

ミサワホーム開発事業部医療介護コンサルタント課主幹 若江暁久氏 4.報告

医療介護を軸とした今後のまちづくりのカタチ

~「ASMACI浦安」事例のご紹介~

ミサワホーム開発事業部医療介護コンサルタント課主幹 若江暁久氏ミサワホームが中心となって開発した複合施設「ASMACI浦安」について解説していただきました。浦安中央病院の移転をきっかけにして、地域包括ケアを目指した拠点づくりが、浦安市、浦安中央病院、京葉銀行、ミサワホームの4者協定により2015年に開発が始まりました。第一弾が2018年に竣工し、病院をはじめ、調剤薬局や保育園、コンビニエンスストア、小児科、地域交流スペースなどを設置しています。地域の安全・安心の拠点としてセコムも入居しています。第二弾は隣接地にシニア向け分譲マンションを、さらに、第三弾として病院跡地に医療介護機能を集約した複合施設を建設中です。子育て世代から高齢者まで、市民が安心して暮らせるまちづくりが進められています。

【コメント】村瀬理事(葛西昌医会病院医療連携室)

「舞浜倶楽部」には24時間看護師が常駐し、クリニックが併設されていることも安心のひとつです。また、最期まで、ご自分の口で食べることを重視し、ケアの一環として食事をとらえ、尊厳ある生き方の実現にチャレンジしていることが印象的でした。五感は最期まで残るので、五感を刺激して、食べる楽しみを味わっていただくことが重要であるとの考え方によるものです。

最期の看取りまで、看護、介護、食事担当、そして事務職までの多職種が連携して支え、かつ、ご本人だけでなく、ご家族の気持ちも支えていくことにより、ご家族のさびしさやつらさも和らげたいとの考え方に基づくものです。

さらに、地域のボランティアの受け入れを積極的におこなっており、地域密着型ケア、それが舞浜倶楽部が掲げる「親孝行のお手伝い」にもつながっていると思います。 - 歴史探訪 in 小田原「二宮尊徳&小田原城」

2019年7月27日

[主催]日本市民安全学会

[場所]小田原[内容]歴史探訪 in 小田原「二宮尊徳&小田原城」

~コミュニティ改革の作法と不落城の危機管理(90年統治存続の秘訣)~1.報徳博物館

仕事と勉学の両立の象徴として、二宮金次郎の薪を背負い書物を読んでいる像は有名です。

その金次郎の故郷である小田原を訪ねました。

二宮尊徳の報徳思想(私利私欲に走るのではなく社会に貢献すれば、いずれ自らに還元されるという思想。勤労・至誠・分度・推譲などから成る。)と生い立ちや業績を紹介する博物館。

7月21日に展示室がリニューアルされたばかりで、明治天皇が大切されていた「二宮金次郎像」(岡崎雪聲作:明治神宮蔵)が特別展示されていました。

金次郎は、江戸末期の人口減少・財政破綻の厳しい時代に、報徳思想をもって、数々の逆境に立ち向かいながら、小田原藩はじめ桜町領などの財政再建、東北地方の開拓に多大なる功績を挙げ、その後の日本の大企業の創業者達にも大きな影響を与えたことを詳しく教えて頂きました。二宮尊徳は「道徳を忘れた経済は、罪悪である。経済を忘れた道徳は、寝言である。」との名言を遺しています。

2.小田原城

難攻不落の城として有名ですが、北条氏の時代には上杉謙信や武田信玄が攻めてきても陥落しなかったそうです。地元のガイドの方の説明によれば、お堀の水面下にある「障子堀」という落とし穴のような構造や、塀で囲まれた空間で敵に足止めさせて壁の穴から矢や鉄砲で攻撃する仕掛けなど、随所に城内への侵入を多重に防護する知恵が組み込まれたお城であると解説していただきました。

小田原城は白い城ですが、松本城や熊本城などの黒い城もあります。その違いは諸説あるようですが、豊臣秀吉は金が好きで、それが目立つ黒を多用したという説をお話していただき、少し納得した面々でした。